Baseball Elegy with Sons

~いま振り返る、親おやドキュメント~

地元の小学生野球チームから中学生のクラブチーム。

子ども3人トータル11年、野球少年の親を経験したおやじの奮闘記です。

「あるある」と笑ってください。

「わかるわかる」と泣いてください。

こいつが少年野球親のドキュメントです。

寄生お母さん

試合の時などは、移動が生じる。遠方の場合も当然ある。

「車出し」当番の人は、選手を乗せていく。

それ以外の人は、自分の車で行くわけだが、その手段を持たない方がいらっしゃる。

例えば、車を持ってない人。

免許を持ってない人。(ペーパードライバー含む)

また、車はあるが、免許を持っている旦那が単身赴任だとか。

そういう奥さんは、『足』を探す。

不思議とこういう人は、普段からあまり好かれていない。(私の偏見です)

「ねぇ、来週乗せてもらっていい?」

「・・・あ、はい、いいですよ」

断るわけもいかず、仕方なく受け入れる。

というか、断れない人を探し出して『寄生』してくる。

申し訳ない、という感じではなく、ずかっと聞いてくる。

巧妙に、かつ力技で。(なので断りにくい)

「○時に○○に来て」

家の真ん前を指定する。またこういう人は家が遠いうえ、車が停めにくい。

「子どもの弁当作れなかったのよ。コンビニ寄ってくれない?」

「帰り、○○に寄って」

「たばこ吸っていい?」

「来月も乗せてもらっていい?」

と、こうなる。

常習的に足(車)が無いなら、そもそも交通機関を利用する気は無かったのか?

子どもが入部するときから、人の車をあてにしていたのか。

他の父母の車は、無料タクシーではない。

いろんな家庭の事情があり、やむを得ない時だってある。

助け合いも大切。

だからこそ、

交通が不便な場所の時だけにするとか。

たまにはガソリン代としていくらか出すとか。(お菓子とかでもいいし)

少しでも遠回りにならないよう、車が止めやすいところまで自分から出ていくとか。

あつかましいと思われない工夫は、いくらでもある。

それをやらないから、陰で『寄生虫』などと言われるのだ。

中学のクラブチームの時の話。

ある部員の母親が、別のお母さんに「試合の日乗せてってー」と頼んできた。

当日家に迎えに行ったら、母親、兄(大学生)、そしてなんと、その兄の彼女までもが待っていたという。きゃー!

子どもが褒められた時の答えに、正解はない

これは、私が長年『父親』をやったなかで、発見したことである。

たまに、我が子を褒められる時がある。

少年野球の場面では、あいさつ代わりに、相手の子を褒めることは多い。

「○○君、守備範囲広いですね」

「○○君、スイング速いですね」

「○○君、球が伸びてますね」

「○○君、いやー上手になりましたね」

こんな感じ。

野球少年のお父さんたちなので、褒める内容も具体的である。

私はこういう場合、やや強めに否定することにしている。

「とんでもない」「いーえ、いーえ」

しっかり手を振って否定する。本気で「そう思っていないよ」とばかりに。

もちろん、うれしい。まんざらでもない。

だが、認めたら終わりだと思っている。

「社交辞令を真に受けて」と陰で笑われたくない。

しかし、否定しないお父さんも少なくない。

「確かにそうですね」

「やっと練習の成果が出てきました」

「気づいていただき、ありがとうございます」

「よく言われるんですよ」

えー!っていう感じですが、そんな方々を横目に、正解は何だろうと考える。

自分の子をお褒めいただいた時・・

①否定すると

→ 自分の子を評価しない薄情な父親

②肯定すると

→ 親バカ

つまり肯定しても否定しても、よく思われない。

したがって、『子どもが褒められた時の答えに、正解はない』のである。

たまに、正面からこちらの子のダメ出しをしてくる方もいらっしゃる。

そういう人は、すごく愛情を持っていただいているか、まったく人の心が読めないかのどちらかである。(主に後者だろうが…)

ついでですが、自分の子ががんばったとき、親として、しっかり褒めてあげましょう。

ただし、他人の目に触れないところでね。

野球小僧

時々、耳にしませんか?野球小僧って言葉。

「あいつ、野球小僧だからね」

・・・?

野球している子どもはみんな野球小僧?

いいえ、違います。

野球が上手=野球小僧?

いいえ、違います。

野球小僧は、野球小僧なのです。

野球小僧は、野球が上手です。

でも、野球が上手な子が全て野球小僧ではありません。

野球小僧は、ものすごく野球が好きです。

なんとなく聞かなくてもわかります。

ほっといても、野球をします。

ほっといても、野球が上手になるため練習します。

当然のように、プロ野球中継を見ます。

プロ野球選手に詳しいです。そもそも野球に詳しいです。

生活と野球が結びついています。当たり前のように。

野球以外のスポーツもできます。

でも、好んではしません。

野球しかしません。

監督、コーチのなかには、この野球小僧であることを重視する方もいます。

うちの子3人は、野球が好きだったと思います。

三男は中学生で、硬式クラブチームに入り、エース候補にもなりました。

親バカですが、投げるのも打つのも非凡なものがあったと思います。

でも、野球小僧ではありませんでした。

(それは何となくわかりました)

あいまいな説明で申し訳ない。

でも、長年、少年野球に携わると、相手チームの子でも、なんとなくわかるのです。

「ああ、あいつ、野球小僧だな」と。

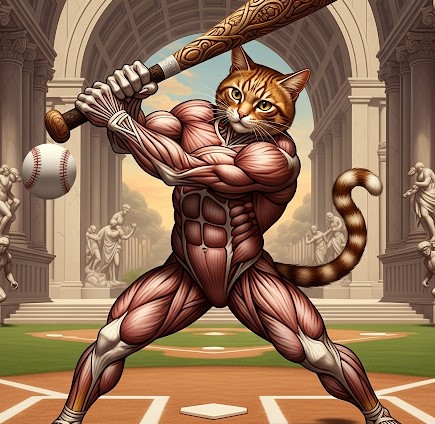

バレル理論で打つ子ども

大谷翔平をはじめ、日本人が海を渡って移籍することが増え、メジャーリーグの試合が身近なものになった。

そんな中、聞いたことがあるだろうか。

『フライボール革命』

『バレルゾーン』

という言葉。

詳しくは述べないが(そもそも詳しくないが)、打球速度に応じたヒットや長打になりやすい打球の角度をいう。

いい加減な言い方で申し訳ないが、昔から教えられてきた『上から叩け』は古いという理論。

だが、私は見た。

上から叩けの時代に、『バレル理論』で打つ子どもを!(ぎゃー)

練習試合の相手チーム、その子は3番を打っていた。

左打席に入る。

まず、構えが違う。

ガッチリ脇を締め、バットを頭の後ろに垂直に立てる。

背筋もピンと立てる。腰は割らない。

その姿に、我がチームの野球経験者のお父さんさん達が(ん?)という感じで見入る。

自慢になるが、その時ピッチャーだったうちの三男は、球は速い。特に高めを長打されたことはほとんどない。

たが、打席の彼は、悠然と低めを見送る。

まるで(自慢の高めを投げてこいよ)と言っているかのように。

そして投げた高めの速球。

脇を締めたままトップをつくり、ギリギリまで呼び込んだ投球を、まるで真上に向かって打つようなスイングではね上げる。

打球はライトへ高々と上がる。

一瞬ライトフライかなっ思ったが、打球はファールゾーンのかなり遠くに停めている車の屋根に当たって跳ねて行った。

何という飛距離!

グラウンド全体がざわめく。

「あれって」

野球経験者のお父さんが言う。

「何だっけ?バレル理論?」

「そうそう」

別のお父さんが反応。

「いやー、子どもであれをやる?」

「すごいですね」

我がチームのお父さんたちが盛り上がる。

どうやら、フライボール革命なんて言葉が聞かれない時代から、バレル理論というものは、野球界にはあったようだ。

単純に高い打球を打てば、打球は飛ぶという考え方らしい。実践する日本人は少なかったようだが。

しかし、そんな打ち方、そのチームの指導者がよく認めてるなぁと、その時は感心した。

親がよほど熱心だったのだろう。

でも、なんだか野球の奥深さを知ったような感じで、今も記憶に残っている。

きっとその子の父親は、10年後、ヤンキースのジャッジを見て「ほら、見てみろ!」と叫んだだろう。

異端とは、ときに時代の先駆けである。